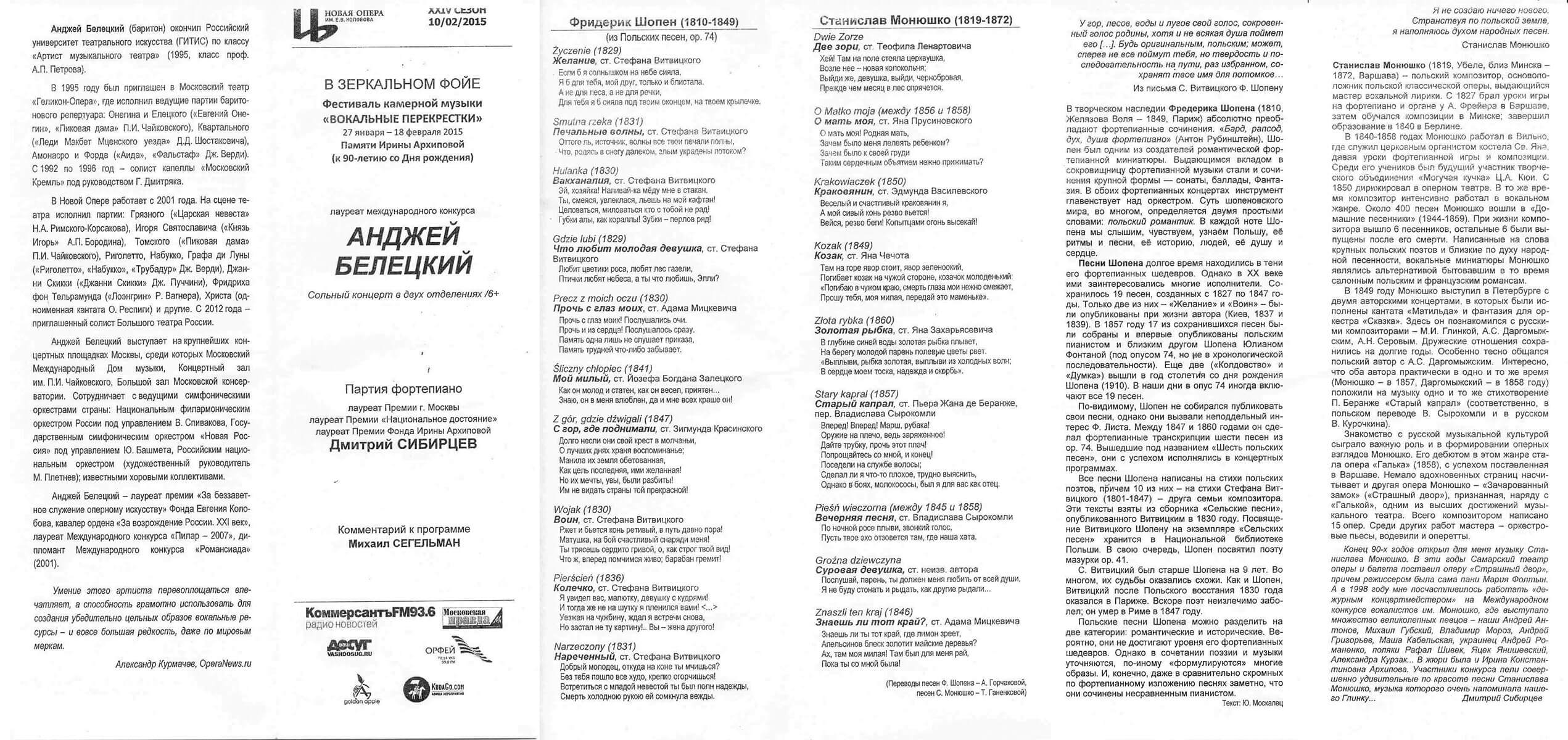

Анджей Белецкий исполнил песни Шопена и Монюшко (Новая Опера 10.02.2015)

Дата: 10.02.2015

Место: Новая Опера

Состав:

- Анджей Белецкий – баритон

- Дмитрий Сибирцев – фортепиано

- Михаил Сегельман – конферанс

В школе мой класс учили музыке по новой (на тот момент) и передовой (до сих пор) программе Д. Б. Кабалевского. Помимо «трех китов музыки», отличительная особенность программы — ее интернациональность. Мы дружно повторяли за учителем: «Между музыкой моего народа и музыкой народов других стран нет непереходимых границ».

Понятно, что столь масштабные мысли не помещались в соображалки детей, чьи твердые познания в географии простирались немногим дальше своего двора. Но мне повезло — класс был многонациональный, поэтому на уроках довелось услышать чешские, молдавские, армянские, еврейские, кабардинские песни, которые готовила с одноклассниками соответствующих национальностей наша учительница музыки. Меньше всего мы, едва перешагнувшие порог школы, задумывались о межнациональных отношениях, — подчас непростых, — существовавших и под слоем благостной советской глазури. Зато я навсегда усвоил и приучился помнить, что рядом может находиться человек, чьё восприятие увиденного и услышанного стоит на совершенно ином фундаменте, чем моё.

Это был уникальный концерт в Новой Опере. Анджей Белецкий — певец с польскими корнями — пел польские камерные произведения.

В первом отделении звучали песни Фредерика Шопена, и это тот случай, когда за одно отделение материал был почти исчерпан: из семнадцати песен Шопена, посмертно объединенных в op.74, прозвучали десять. Трудно сказать почему Шопен, чье творческое «я» увековечено и ассоциируется обычно с фортепианными опусами, пусть редко, но испытывал необходимость создавать песни. Но эти произведения на стихи польских поэтов не могут оставить слушателя равнодушным как сами по себе, так и в контексте других произведений композитора. В этих песнях — и легкость шопеновских мелодий, и лихие распевы в народной манере, и грустные думы. Значительная часть песен — интернациональная по смыслу и содержанию любовная лирика (причем, часть песен написаны для исполнения женщинами). И здесь от неуловимых, до вполне осязаемых ассоциаций — сюжет и интонации песни «Колечко» на стихи С. Витвицкого перекликаются с романсом «Корольки» П.И. Чайковского на стихи Л. Мея.

Ассоциации с романсами русских композиторов еще яснее проявились во втором отделении, когда Анджей Белецкий пел песни Станислава Монюшко — композитора, в творчестве которого песни занимали уже значительное место. Из прямых ассоциаций — Монюшко был дружен с одним из любимейших моих композиторов — А. С. Даргомыжским, и, по слухам, написал своего «Старого капрала» (по польскому переводу) на спор с Александром Сергеевичем. При этом то, что получилось у Монюшко, как справедливо заметил ведущий концерта Михаил Сегельман, больше напоминает не обнаженную личную трагедию в известном произведении Даргомыжского, а торжественно-мистический «Ночной смотр» Глинки. По сравнению с песнями Шопена, у Монюшко явственнее слышны народные мотивы, больше проникновенных интонаций…

Но вне концерта эти рассуждения о музыке двух композиторов остались бы пустым трёпом с пересказом программки. Музыку, написанную полтора века назад, актуальным событием сделал концерт.

Анджей Белецкий — мастер оперных ролей, как мало кто умеющий не мельчить — отбросить лишние для большой сцены несущественные детали и с насущной для оперы плакатностью выделить и убедительно подать главное в характере героя. А иногда, данной исполнителю властью, — вернуть авторское прочтение роли, вырвав ее из объятий режиссерской концепции.

Попав на камерный концерт певца вы увидите и услышите другого Анджея Белецкого — вернее, другую грань его таланта. Деликатный исполнитель, умеющий интонацией раскрыть для понимания каждую фразу, заставляя слушателей затаить дыхание филировками и тончайшими пиано, на которые у композиторов скупы партии драматических баритонов, исполняемые певцом на сцене. За короткую паузу между песнями певец успевает полностью «перезарядить» образ — и череда характеров, представляемых им в песнях, впечатляюще разнообразна. Выбрать самый сильный номер в этом концерте непросто, но, пожалуй, для меня это стала песня Монюшко «Козак» на стихи Яна Чечота — в ней символически соединились характерные черты прозвучавших в этот вечер песен и те качества голоса исполнителя, которые скрыты от оперных слушателей и проявляются лишь на камерных концертах.

Я не случайно вспомнил свои детские ощущения открытия других культур. Самое значимое в моей жизни знакомство с польской культурой произошло на этом концерте цикла «Вокальные перекрестки» в Новой Опере. На, прямо скажем, не самом популярном репертуаре, артисту в полной мере удалось вызвать главное чувство, за которым приходят на камерные вечера — сопереживание. В исполнении Анджея Белецкого музыка доверительно протягивает руку слушателю, как бы говоря:

Вот, слышишь, как у нас грустят и радуются? А разве у вас по-другому?

Похожие темы

Трубадур (Новая Опера 07.06.2014)

Состояние рядового репертуарного спектакля — срез, показывающий текущее положение дел в театре. Особенно, когда речь идет о сложнейшем шедевре, способном бросить вызов любой труппе мирового уровня.

Февральский «Дон Карлос» — первый спектакль (Большой театр 04.02.2015)

Для табуретки в сцене убийства Родриго здесь давно пора завести отдельный тэг. Правда, похоже, уже «посмертно», ибо на спектакле, о котором пойдет речь, «проблема табуретки» была изящно решена.

Трубадур (Мариинский театр 29.11.2014)

Пьер Луиджи Пицци — режиссер, который чувствует в музыке главное. Я скорее интуитивно понял это после «Сомнамбулы» в Большом, а этот спектакль только наглядно подтвердил мою догадку.