Пластиковый стакан с пустотой. Глава первая, биографическая.

Предисловие редактора

Итак, очередь постановок оперы «Сатьяграха» дошла до России. Более того, некоторыми экспертами спектакль называется главным претендентом на победу в национальной премии «Золотая маска». По законам жанра теперь у Филипа Гласса в России появилось немало почитателей, еще вчера имевших слабое представление о его творчестве, а сегодня во всеуслышание буквально «заслушивающиеся» произведениями самого успешного современного композитора, которого многие не стесняются называть «живым классиком». Для тех, чье воображение будоражит феномен Филипа Гласса, «Голос публики» представляет публикуемый в двух частях материал композитора Андрея Тихомирова, сочетающий историю успеха с разумным углублением в дебри музыкальной композиции.

Федор Борисович, редактор проекта «Голос публики»

Предисловие автора читайте на его сайте.

Я хочу рассказать вам историю одного успеха, по своей невероятности граничащую с фантастикой или, может быть, сказкой. Мне даже хочется начать свой рассказ традиционным зачином: «В сказочном царстве, американском государстве, в городе Балтиморе, в семье иммигрантов, прибывших с Балтийского моря, родился мальчик, которого назвали… »

Но сначала — присказка. В 1990 году, когда для меня и моих сверстников не только распахнулось окно в Европу, но и приоткрылась дверь в Америку, я сидел в питерском консульстве США в ожидании своего паспорта с гостевой визой и от нечего делать листал журнал, лежавший на столике. На развороте мне бросилась в глаза красочная фотография, запечатлевшая некое шоу — всполохи синих огней на затемненной сцене и музыканты, напоминающие рок-группу, но несколько необычного состава: несколько деревянных духовых и трое, если не четверо, за «клавишами». А ниже — большое интервью с одним из клавишников. Звали его Филип Гласс. К этому времени я уже был знаком с некоторыми его сочинениями, поэтому заинтересовался и начал читать. Сейчас, по прошествии стольких лет, я вряд ли смогу вспомнить название журнала и фамилию журналиста, да и само интервью во всех подробностях, но один короткий фрагмент прямо-таки врезался мне в память. Цитирую максимально близко к тексту (в моем переводе с английского).

Журналист:

— Мистер Гласс, вы, будучи известным композитором, продолжаете выступать в качестве участника «Ансамбля Филипа Гласса», который играет вашу музыку. С чем это связано?Филип Гласс:

— Я заметил, что когда я сам принимаю участие в шоу, то получаю гораздо больше денег.

Искренне и честно, со всей американской непосредственностью.

Сегодня в интернете можно найти массу информации о Глассе, и почти вся она строится на основе его многочисленных интервью, документальных фильмов и двух книг Филипа Гласса о себе — «Words without music» и «Music by Philip Glass». Но самое главное о нем — то, о чем нигде не пишут и о чем молчит сам Гласс, мне поведала его музыка. Поэтому, стараясь не выходить за рамки опубликованных фактов и прибегая время от времени к цитированию высказываний героя этого эссе, я все же, как любят говорить современные режиссеры, «расскажу вам свою историю».

Глас¢ вопиющего в пустыне

В 1938 году в городе Балтиморе штата Мэриленд родился мальчик, которого назвали Филипом. Он был внуком еврейских иммигрантов из России, точнее — из Литвы. Семья была дружная и работящая. Бенджамин Чарльз Гласс, отец мальчика, держал магазинчик радиодеталей, и там была полка с виниловыми пластинками. Время от времени он приносил домой часть залежавшегося товара. Чаще всего невостребованными оставались записи классической музыки и произведений современных европейских композиторов — Шёнберга, Хиндемита, Бартока, Шостаковича. Маленькому Филу особенно полюбилось фортепианное Трио си-бемоль мажор Шуберта. Он пробовал сам импровизировать на пианино. Как это часто бывает у начинающих, его первые попытки сочинения музыки рождались из простого перебирания клавиш и найденных на ощупь сентиментальных «романтических» гармоний. Звучали они несколько однообразно и коряво, потому что мальчик наигрывал то, что было «под руками», не ведая о правильном расположении и сочетании аккордов.

При вступлении на стезю современного композитора ему пришлось спрятать свои детские опыты на самое дно творческого «сундука» (лет через сорок он извлечет их оттуда и сделает своим фирменным брендом). Пока же невинному в эстетическом плане мальчику Филу искренне нравилось то, что у него получалось, и его маме тоже. Ида Гласс (Гулин) была превосходной матерью, она всегда поддерживала сына и верила в его звезду. Та часть небосклона, где эта звезда могла просиять, открылась Филу, когда он помогал отцу в лавке. Впоследствии, вспоминая то, чему его научил отец, Гласс будет говорить:

«Благодаря ему, я понял кое-что очень, очень интересное, что видел много, много раз: клиент даст ему пять долларов и получает пластинку. Я видел этот обмен: музыка — деньги, музыка — деньги, это происходило все время. В том, чтобы получать за музыку деньги, не было ничего плохого — подобная мысль никому и в голову не приходила. Но вот в дальнейшем … я обнаружил, что некоторых людей в концертном мире оскорбляет сама идея, что их работа имеет что-то общее с бизнесом. Я считаю, что мой отец был очень хорошим парнем, и он был в бизнесе, он был в музыкальном бизнесе, и я всегда думал, что музыкальный бизнес — это действительно интересный бизнес. У меня никогда не было с этим проблем».

Поначалу, однако, проблемы были. Маленький Фил поучился играть на скрипке, потом перешел на флейту, но к 15-ти годам он понял, что карьера флейтиста — это типичное «не то» и поступил в Чикагский университет, где занимался то математикой, то философией. В это время он познакомился с творчеством Веберна и попытался освоить двенадцатитоновый метод композиции. Оказалось, что это совсем несложно (не зря Шёнберг декларировал свою систему как идеальный способ научить «любую кухарку» писать музыку). Среди додекафонных опытов Фила была одна вполне законченная вещь — струнное трио. Вооружившись этим аргументом, по окончании первой ступени университета он отправился поступать в знаменитую Julliard School. И был принят.

Его педагогами по композиции были Уильям Бергсма и Винсент Персикетти: один — умеренный консерватор, второй — умеренный модернист. Судя по их собственной музыке, оба в полной мере разделяли типичные для того времени предрассудки, свойственные «академическим» композиторам. Чему они могли научить студента, неважно игравшего на фортепиано и не умевшего читать партитуры? Да почти ничему. Главный смысл обучения композитора в традиционном понимании этого слова всегда заключался в упорной тренировке музыкального слуха (предполагается, что он есть) и доведении его до той степени изощренной рафинированности, когда музыкальные образы начинают складываться в голове в завершенные картины, а мозг отдает пишущей руке абсолютно четкие команды. Чтобы достичь подобного результата, просто слушать чужую музыку, даже держа перед глазами ноты, мало: нужно самому прочувствовать ее под пальцами, а для этого необходимо свободно владеть инструментом и легко читать с листа. Нужно многократно опробовать получаемые сведения и навыки в собственных сочинениях, написанных в той парадигме, где эти сведения и навыки актуальны. Только тогда усвоенные «школьные» правила из досадной «помехи», препятствующей самовыражению новичка, превратятся в друзей и помощников мастера. Но на это требуются годы, я бы сказал — не менее десяти, но обычно больше. Ускорить этот процесс невозможно, так же как невозможно за 3−4 года стать профессиональным живописцем. За это время можно лишь «насобачиться» в использовании набора приемов, позволяющих создавать нечто, не выходящее за рамки того или иного «современного» стиля. Несколько учебных работ студента Гласса были удостоены престижных премий. Но позже, став Филипом Глассом, все (все!) свои вещи этого периода он спрячет от глаз досужей публики и настырных журналистов. На интернет-страницах, посвященных композитору, «ранний» Гласс начинается с первых минималистских композиций, созданных в 1967 году.

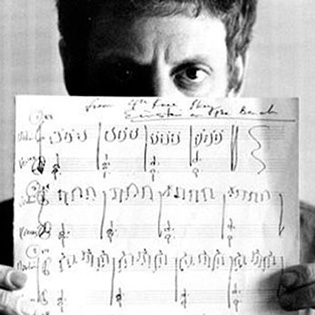

Тем не менее, один образчик его творчества начала 60-х годов в интернете обнаружить можно. Фрагмент медленной части из Секстета для медных духовых инструментов, 1962 г.

Как мы можем услышать, печатью яркой творческой индивидуальности это сочинение выпускника престижного музыкального учебного заведения не отмечено. Явными новаторскими устремлениями — тоже. Немного Айвза, немного Копленда, немного Барбера, ну и чуток Стравинского, конечно. Многие в те же самые годы действовали куда радикальнее. Например, Стивен Райх, соученик Гласса по Джульярдской школе и один из тех, с кем связывают открытие метода минимализма или «музыки повторяющихся структур», уже тогда вовсю экспериментировал с магнитофонной лентой, клея «петли» и закольцовывая таким образом небольшие звучащие фрагменты. В принципе, и это было уже не ново, но случайный сбой в работе одного из включенных одновременно магнитофонов натолкнул Райха на идею «полифонического» сдвига внутри однородной музыкальной материи. Просто так, без магнитофона, додуматься до такой «оригинальной» мысли было, видимо, уже тяжело…

Безусловно, Гласс был в курсе экспериментов своих сверстников (он вообще интересовался всем новым), но до поры до времени не принимал их всерьез. Ему хватало своих проблем. Он чувствовал, что с его собственной музыкой что-то не так, она не позволяет ему выделиться на общем фоне, не говоря уже о достижении Мечты. Действительно, можно ли добиться богатства и славы, подражая тем, кто не был ни богат, ни особенно знаменит? Да, конечно, если ты гениален, ты, возможно, станешь Моцартом, но… М-да…

Фил решает, что во всем виноваты недостатки образования. Делу не помогает и посещение летнего семинара Дариуса Мийо. Но в чем в чем, а в упорстве молодому Глассу не откажешь. Он получает стипендию Фулбрайта и осенью 1964 года прибывает в Париж, к знаменитой Наде Буланже. Оказалось, что его подозрения относительно собственной профессиональной недостаточности были небеспочвенны. Буланже немедленно засадила свежеиспеченного магистра музыки за освоение азов сольфеджио и гармонии. Кошмар! Ему приходилось тратить 6−7 часов в день на выполнение ее заданий, а потом смотреть, как педагог с остервенением обводит красными чернилами параллельные квинты, то и дело проникающие в его экзерсисы. Фил вытерпел два учебных сезона и… сбежал.

Сейчас самое время отвлечься и поговорить немного о минимализме как таковом. Знатоков прошу не утруждать себя чтением моего вольного пересказа истории и теории явления, а всем остальным, возможно, будет интересно.

Термином «минимализм» принято обозначать направление в искусстве, возникшее в Америке 60-х годов прошлого века и провозглашающее принцип минимального вмешательства художника в окружающую среду при одновременном отказе от традиционных для Европы базовых принципов творчества. Художественный образ, сюжет, иллюзия воспроизведения реальности, психологизм и диалектические принципы развития материала — все это отвергалось. Упразднялось и само понятие произведения искусства в привычном его значении. Искусство не как деятельность, а как действо, бесконечно длящийся процесс. Вместо сопереживания — медитация. Вместо сложных художественных форм — принцип повторяемости и чередования простых элементов.

Нет сомнений в том, что радикальная смена музыкального стиля, приведшая к идее полного «обнуления» профессиональной композиторской традиции, была реакцией на авангард, который безнадежно академизировался, так и не сумев завоевать симпатии широкой публики. Все четверо «отцов-основателей» минимализма (Ла Монте Янг, Терри Райли, Стивен Райх и примкнувший к ним немного позднее Филип Гласс) испытали на себе влияние авангарда: нововенцев, Мийо, Берио и Штокхаузена. Янг даже прошел через Дармштадские летние курсы новой музыки. Но к началу 60-х годов «классический» авангард уже выдыхался. Сотни композиторов еще продолжали в своих творениях «воплощать ужасы нашего времени», но «взрывать основы» уже не могли. Они обосновались в институтах искусств и консерваториях и занялись благополучнейшим из промыслов — преподаванием, конвейерным производством себе подобных.

«Массовый» же концертно-филармонический слушатель тем временем рассуждал так:

«Ах, вы, господа современные композиторы, всё продолжаете колотить по клавишам, скрести по струнам и заставлять музыкантов издавать непотребные звуки на духовых инструментах? В ваших операх артисты по-прежнему не поют, а бормочут и завывают? Вот скучища-то, сорок лет одно и то же! Ну и ладно, развлекайтесь тут сами как хотите, а буду слушать Шопена и Верди».

И пока европейские композиторы выстраивались в очереди на получение грантов от фондов поддержки «прогрессивного искусства» и продолжали возделывать пустыню атональной музыки, их более молодые американские коллеги напряженно искали выход из тупика. Эти поиски обозначали готовность нового поколения композиторов к очередной глобальной капитуляции: модернисты 20-х годов капитулировали перед проблемой «кризиса романтической гармонии», что привело к отказу от тональности, а ученики их учеников были готовы расстаться с самой парадигмой европейской музыки.

В сущности, нежелание оптимистичных американцев тратить жизнь на участие в спектакле под названием «Закат Европы» можно понять. К черту ваш «закат», у нас тут гамбургеры поедаются миллионами и автомобили продаются сотнями тысяч в год! Вы говорите — у вас там пятисотлетняя традиция загибается? Наши соболезнования. «А у нас в квартире газ» и процветает эстетика индустриального дизайна! Вы цените все уникальное и неповторимое? Для нас же по определению хорошо то, что пользуется массовым спросом, что можно производить в больших количествах — от упаковок макаронных изделий до клонов корпоративных отелей.

Его Величество Стандарту не нужны революционные взрывы, ему нужны общество, члены которого готовы отказаться от крупных жизненных и творческих свершений в обмен на комфортабельную повседневность.

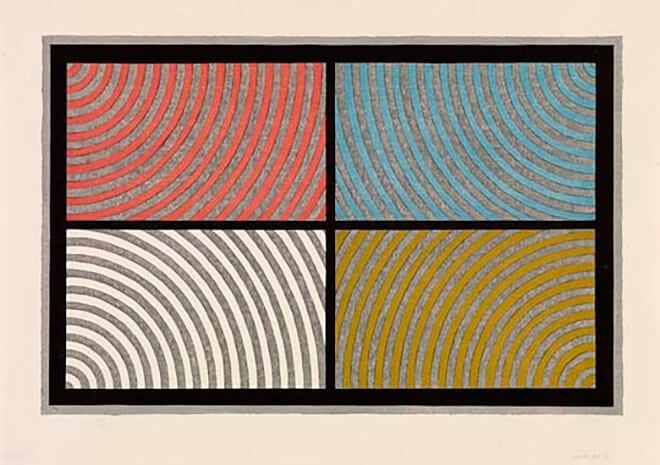

В изобразительном искусстве такие установки находили свое опосредованное выражение в принципе бесконечного умножения компонентов, представляющих собой обычные геометрические фигуры либо их простейшие сочетания. Не «Черный квадрат», который сам по себе декларация и в силу этого носитель конфликта, а десятки небольших черных квадратиков на белом фоне, или белых ромбов на черном фоне, или ломаных линий. Какой из этих повторяющихся элементов является оригиналом? Никакой, оригинала просто нет.

Работа Фрэнка Стеллы…

…или работа Дональда Джадда.

Коль скоро человек-зритель готов находить удовольствие в созерцании «самовоспроизводящихся» копий простейших символов, человеку-слушателю нужно было предложить нечто адекватное этому. И «нечто» было найдено.

У первых минималистов имелась своя «теоретическая база» в виде экспериментов, а главное, эпатажных деклараций Кейджа и особенно Эрика Сати, ещё за полвека до описываемых событий носившегося с идеей «мебелировочной» музыки. Для тех, кто не в курсе: «мебелировочной» Сати называл необременительную для ушей и мозга фоновую музыку, представляющую собой цепь бесконечно повторяющихся закольцованных фрагментов (слово «паттерн» тогда еще в моду не вошло).

Из письма Эрика Сати Жану Кокто, 1921 год:

«Меблировочная Музыка» заимствует промышленные способы организации звука для создания всеобъемлющей Музыкальной Коммерции.

Или вот еще:

«Меблировочная Музыка» создана из простого колебания воздуха; она не имеет никакой иной цели; она выполняет ту же роль, что свет, тепло — в общем, комфорт в его различных проявлениях.

Короче говоря, это то самое, что впоследствии получило наименование фоновой или — иронически — «обойной» музыки. Почему же Сати не удалось, как сказали бы сегодня, монетизировать свою идею? Может быть, потому что он не сумел облечь ее в правильную «упаковку»? Шутки шутками, но специалисты утверждают, что в ХХ веке упаковка сделалась одним из самых популярных с точки зрения дизайнеров объектов. Грамотно сделанная упаковка должна, с одной стороны, рекламировать товар, а с другой стороны, заслонять его от глаз, намекая на некий секрет, спрятанный внутри. Новоизобретенные материалы, такие как целлофан, придавали упаковке дополнительную ценность, превращая её в самостоятельную, эстетически значимую единицу, символ чего-то красивого и желанного. Если раньше облик прекрасной женщины сравнивали с цветком, то теперь…

«Ты вершина всего, ты — целлофан!»_, — так в одной из своих песен обращается к возлюбленной популярный американский певец 30-х годов Коул Портер. Поэтично, не правда ли?

В общем, без грамотной подачи товара — никуда. А если речь идет о новой и притом претендующей на серьезность музыке? Тут, с точки зрения идеологизированного сознания человека 20-го столетия (а теперь уже и 21-го), на роль «упаковки» годится то, что ассоциируется с некими высокими материями, причем чем туманнее они, тем лучше. Для первооткрывателей минималистического метода композиции таким идейным подспорьем стала распространявшаяся, как вирусная инфекция, мода на дзен-буддизм и всякого рода эзотерику. Кто только не ездил тогда в Индию за «просветлением»! В конце 60-х причастились даже «Битлз».

Демонстрировать свое увлечение восточной философией было «круто» еще со времен Кейджа. Это придавало (не побоюсь страшного слова) формалистическим экспериментам авангардистов видимость духовного поиска. Янг и Райли интересовались музыкой традиционных восточных культур. Они слушали раги в исполнении индийских музыкантов, осваивали игру на ситаре и тампуре, медитировали, и носили экзотическую одежду. У нового прогрессивного искусства появились первые инвесторы: это были… наркодилеры. Янг устраивал у себя на модном чердаке вечеринки с психоделической музыкой, а заодно и наркотиками приторговывал («улеты в астрал» даром не даются).

Для манхэттенских снобов разгадывание буддистских космических «смыслов» было чем-то вроде игры в шарады. Поневоле вспоминается бестселлер Ильфа и Петрова:

«Мой первый слог сидит в чалме,

Он на востоке быть обязан…

В чалме сидит и третий слог…»

Где здесь заканчивается искреннее увлечение и начинаются маркетинговые ходы? Разделить это трудно, особенно в наше время, когда из искусства исчезло само понятие содержания в его традиционном смысле. Очевидно одно: в случае авангардного искусства главная привлекательность подобной «упаковки» в том, что, за редкими исключениями, публика, равно как и критика, ни в буддизме, ни тем более в индийской музыке не разбирается. Но все делают серьезное лицо и уважительно поднимают брови. Если ты вручишь человеку надутую обертку от конфеты без содержимого, то он обидится. Но если на фантике будет изображено нечто «трансцедентальное», например, надпись на санскрите, то пустота «окажется» уже не пустотой, а, как минимум, символом самой Вселенной, и тут позитивная реакция интеллектуалов практически гарантирована.

Если же вернуться к чисто музыкальным аспектам проблемы, то тут следует заметить, что… Впрочем, об этом чуть позже, во второй части моего эссе.

Похожие темы

Пластиковый стакан с пустотой. Глава вторая, музыкальная.

Филип Гласс впервые соприкоснулся с индийской музыкальной культурой, когда он находился в Париже. Произошло это так...

Что делать? На распутье музыкальной композиции

Этот вопрос не только о моём призвании, или о призвании других композиторов — студентов и «свободных художников»; этот вопрос о музыкальной жизни в целом и об отношении нашего общества к академической музыке, если у нас всё ещё есть общество, а не сборище нужных друг другу партнёров-индивидуалистов.

Моему антигерою посвящается

5 сентября родился Джон Кейдж — лидер, идеолог и икона послевоенного авангарда, родоначальник музыкального хеппенинга, один из изобретателей звукового коллажа, алеаторики, «конкретной музыки», «препарированного» фортепиано